Perang Sunggal 1872-1895 : Mempertahankan kearifan Tanah Karo

Penelitian Perang Sunggal

Banyak studi telah meneliti dan menulis tentang jalannya peristiwa perang yang terjadi. Penelitian ini sering memperdebatkan latar belakang perang, jalannya peristiwa, dan hasil perang. Namun, studi-studi ini tidak dapat mengungkapkan bagaimana kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Sunggal seperti pola kepemimpinan Datuk Sunggal, dan penyelesaian masalah tanah sebagai penyebab perang.

Tengku Luckman Sinar memperdebatkan bagaimana perang terjadi, dari pertempuran hingga negosiasi untuk menjebak Datuk Sunggal di Perkebunan Arendsburg dan proses isolasi Datuk Sunggal ke Tanjung Pinang, Cilacap, dan Cianjur. Diskusi serupa juga dilakukan oleh Erwiza Erman, Ratna, dan lainnya. Ratna Erwiza dan lainnya menyimpulkan bahwa alasan utama perjuangan rakyat Darulwustha adalah karena perkebunan yang menyebabkan keresahan di wilayah Urung Sunggal.

Bagaimana Datuk Sunggal mengatur waktu dan penyelesaian konflik yang berakar pada masalah tanah tidak banyak dibahas. Oleh karena itu, penting untuk memperluas cakupan studi untuk mengungkap bagaimana pola kepemimpinan Datuk Sunggal, penyelesaian masalah tanah yang menyebabkan Perang Sunggal, hingga Sunggal/Deli kembali aman.

Dengan diharapkannya pengungkapan bagaimana kearifan masa lalu sekarang dapat ditiru oleh masyarakat sebagai pengetahuan lokal yang penting untuk dianalisis guna menjawab pertanyaan tentang posisi masyarakat saat ini, khususnya di Sumatera Utara. Secara tidak langsung, Perang Sunggal telah mengubah kawasan hutan belantara di Sumatera Utara menjadi area pertanian besar yang berdampak langsung pada perkembangan ekonomi Sumatera Timur pada masanya.

Tanah yang Subur, Penyebab Perang Sunggal ?

Kesuburan tanah di Deli, Sumatera Utara sebelum kedatangan Anderson pada tahun 1823 belum begitu dikenal. Anderson menggambarkan tanah di Deli; Langkat dan Buluh Cina dataran rendah sangat istimewa, dengan tanaman sayuran yang subur. Tanahnya sangat kaya, seperti cetakan berwarna hitam, di beberapa lokasi, kedalamannya mencapai 8 hingga 10 kaki, lapisan atas berupa tanah liat tebal, dan di bagian bawahnya adalah pasir dan kerikil (John Anderson, 1971: 97). Namun, kesuburan tanah di Deli menjadi masalah serta bencana bagi masyarakat Deli (Sunggal). Kesuburan tanah inilah yang kemudian mengundang para petani untuk mengembangkan usaha tanaman tembakau.

Pada pertengahan abad ke-19, sejumlah pengusaha Belanda dan Eropa telah membuka perkebunan tembakau besar lainnya di Sumatera Timur, terutama di tanah Deli (Jan Bremen, 1977: 48-53). Melalui perkebunan-perkebunan tersebut, masyarakat Sumatera Timur (Deli) diperkenalkan dengan nilai-nilai kapitalisme modern sehingga terjadi interaksi antara masyarakat dengan daerah yang telah dijadikan perkebunan tembakau juga kehidupan pertanian yang dihuni oleh orang Eropa.

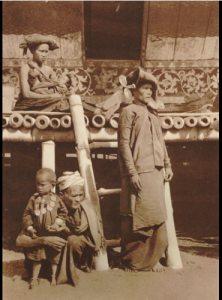

Interaksi ini sebenarnya berlangsung dalam suasana yang tidak seimbang, antara dua sistem sosial yang sepenuhnya berbeda. Interaksi-interaksi ini pada awalnya menimbulkan ketegangan antara masyarakat Sumatera Timur (Deli) dengan para migran/pekebun orang Eropa, terutama Belanda, dan juga dengan Sultan Deli. Ketegangan sering terjadi karena banyak petani merebut dan mengambil konsesi tanah yang secara tradisional milik Datuk/Raja Urung yang independen.

Keberhasilan perusahaan perkebunan dalam mencari lahan yang cocok didukung secara politik oleh Sultan Deli dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda dan Sultan Deli memiliki kepentingan sendiri. Pemerintah Belanda juga berusaha menjadikan Sumatera Utara/Deli sebagai penghasil komoditas dagang untuk pasar Eropa. Tujuan ini sejalan dengan kebijakan pintu terbuka (OpenDoor politiek) yang dijalankan pemerintah Belanda sejak tahun 1870, (Politik Pintu Terbuka) dilakukan dengan tujuan mencari investor asing untuk berinvestasi di industri perkebunan di Indonesia.

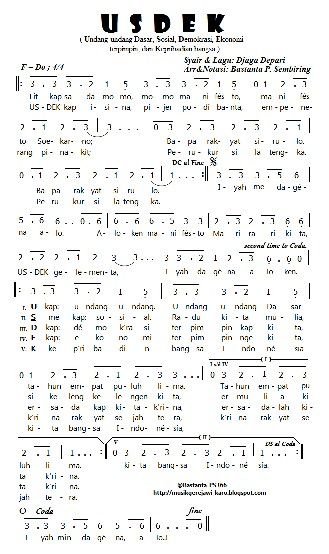

Untuk mencapai tujuan besar tersebut, ada dua keputusan penting yang diambil oleh pemerintah kolonial: pertama, menerapkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 sebagai penegakan hukum untuk memperoleh konsesi tanah dan menjaga “rust en orde” (stabilitas keamanan) di Hindia Belanda, termasuk Deli. Sultan juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik dalam pengembangan perkebunan di Sumatera Timur Laut. Secara ekonomi, sebagian besar uang yang tersedia dari sewa telah membantu meningkatkan prestise dan pengaruhnya serta wilayah hukum dan politiknya diakui oleh pemerintah Belanda. Upaya-upaya ini telah dilakukan sebelum kedatangan Belanda oleh Kesultanan Deli baik secara damai (pernikahan politik) maupun kekerasan (perang tahun 1822) untuk menguasai wilayah Darulwustha (Ratna, 2012: 539-540).

Kesepakatan sebelah pihak oleh Pihak kesultanan Deli

Keberhasilan investor Eropa dalam industri perkebunan tembakau tampaknya menghancurkan masyarakat Sunggal. Hubungan Sunggal Deli yang sudah tegang sejak serangan Darulwustha Deli pada tahun 1822 kini semakin memburuk. Masalahnya adalah, sebagian besar tanah yang diserahkan oleh Sultan Deli kepada pengusaha adalah wilayah Darulwustha dan bahkan masuk ke wilayah Datuk Sepuluh Dua Kuta dan Datuk Sukapiring. Tindakan Sultan Deli telah menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat. Berbagai keluhan dan permohonan yang diajukan tidak dipertimbangkan oleh Sultan Deli. Bahkan pada tahun 1870, Sultan Deli kembali memberikan konsesi tanah kepada perusahaan De Rotterdam. Masyarakat dilarang menanam tembakau dan tanaman lainnya, sementara tanah yang telah mereka miliki selama berabad-abad dari generasi ke generasi, akhirnya hubungan Deli dan Sunggal semakin tegang.

Selain itu, Datuk Sunggal dan penduduk setempat juga tidak senang dengan keberadaan orang Tionghoa di perkebunan yang masuk ke wilayah Sunggal karena kehadiran mereka mengancam perkembangan ekonomi masyarakat Sunggal dan merusak moral masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Kecil saat dipenjara di Penjara Tanjung Pinang, Riau,

“Mereka tidak setuju bahwa tanah subur dibagikan oleh Sultan Deli kepada pekebun Belanda secara bebas. Keberadaan perkebunan Belanda juga, orang Tionghoa masuk berduyun-duyun yang kemudian diberi monopoli parakan garam, opium, dan tempat perjudian terbuka di mana-mana. Misalnya, harga jual opium di Sunggal dari $50 menjadi $600 dalam dua tahun.” (Tengku Luckman Sinar, 1996: 32)

Konflik Terbuka pertama Perang Sunggal

Namun, alasan sebenarnya untuk konflik budaya dapat dijelaskan karena perubahan cepat di Deli. Sejak tahun 1864, hubungan mulai mengganggu sistem tradisional dengan perkembangan kapitalisme komersial. Perubahan ini bahkan lebih cepat dari yang diharapkan oleh masyarakat adat. Akibatnya, ketika di daerah lain, kemajuan secara bertahap diterima oleh masyarakat, di Deli, perubahan ini begitu cepat, merugikan sistem politik tradisional (Politiek Verslag, 1872: 61). Dengan demikian, pengaruh kuat birokrasi kolonial yang mempengaruhi struktur sosial-ekonomi-politik masyarakat setempat, memperburuk konflik atau ketegangan yang terjadi. “Para Datuk-Datuk Urung tidak senang dengan perluasan perkebunan oleh Sultan Deli dan invasi tanah penduduk yang mengakibatkan hilangnya pendapatan. Pada akhir tahun 1871, mereka sering mengadakan pertemuan pribadi di Sunggal untuk membahas posisi mereka dalam wilayah kerajaan Deli dan daerah Urung yang semakin terpengaruh oleh hak mereka atas sewa tanah yang diperoleh oleh Sultan dari para petani dan mengenai kekuasaan legislatif para Datuk Urung terhadap orang Tionghoa yang tinggal di wilayah mereka” (Erwiza, 1982: 79-80).

Konflik terbuka antara masyarakat Sunggal dan Sultan Deli dengan Belanda akhirnya pecah dari Mei 1872 hingga Datuk Kecil, Datuk Jalil, dan Sulong Barat sebagai pemimpin pemberontak ditangkap.

Sidoarjo, 7 Agutus 2024

Pulu Sugihen

Share this content: